La Wallonie assure pour deux ans la présidence de la Grande Région

Lors du dernier Sommet de la Grande Région, le 13 décembre dernier à Mayence en Allemagne, qui a réuni les chefs de Gouvernement des 11 partenaires de cet espace transfrontalier, le flambeau de la présidence de la Grande Région est passé de la Rhénanie-Palatinat à la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone, pour les années 2025-2026. Mais qu’est exactement cette Grande Région ? Et en quoi peut-elle nous concerner au quotidien ? Bien plus que vous ne l’imaginez.

A cette occasion, le Ministre-Président wallon Adrien Dolimont a présenté le programme ambitieux de cette nouvelle présidence, intitulé « Construisons demain : la Grande Région, unie pour innover ». Cette présidence collégiale est menée en étroite collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone. Au cœur du dispositif, Wallonie-Bruxelles International (WBI) assure le rôle d’ensemblier et de coordination générale. « La Wallonie est fière et déterminée à assurer la présidence de la Grande Région pour les deux prochaines années, a souligné Adrien Dolimont. Ensemble, nous poursuivrons avec ambition les initiatives engagées, renforcerons la coopération transfrontalière et relèverons avec audace les défis majeurs qui se profilent pour nos territoires ».

La présidence wallonne entend s’appuyer sur les acquis des présidences antérieures et approfondir des coopérations existantes, notamment en matière de soins de santé. Elle vise ainsi à poursuivre la mise en place de coopérations permettant d’assurer une offre de soins de proximité pour l’ensemble des populations des régions frontalières. La mise en œuvre d’un observatoire interrégional de la santé est d’ailleurs prévue. En matière de marché du travail, les initiatives de la présidence viseront à permettre à encore davantage de citoyens de travailler, se former ou effectuer des stages sur l’ensemble du territoire de la Grande Région. Ceci passera notamment par la conclusion de nouveaux accords qui devraient faciliter les stages transfrontaliers. La Wallonie veillera également à rapprocher la Grande Région de ses citoyens auprès desquels cet espace est encore trop peu connu. Des initiatives en matière de culture, de sport et de jeunesse viseront ainsi à la faire (re)découvrir à sa population. La coopération dans le domaine culturel sera particulièrement soutenue avec, notamment, des initiatives en faveur de la mobilité des artistes, des œuvres et des publics à l’échelle transfrontalière.

De plus, 2025 est une année particulière durant laquelle seront célébrés les trente ans du Sommet et les dix ans de la Maison de la Grande Région à Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché de Luxembourg. Au cours de sa désormais longue existence, la Grande Région a pu s’affirmer comme un précurseur de la coopération transfrontalière dans de nombreux domaines et comme un bel exemple de l’intégration européenne dont elle incarne les valeurs et les principes à une échelle régionale.

C'est quoi, la Grande Région ?

Située dans le cœur historique de l’Europe, à moins de 300 km de Paris, Bruxelles, Rotterdam et Francfort, la Grande Région, c’est cinq régions dans quatre Etats. Elle regroupe les Länder de Sarre et Rhénanie-Palatinat en Allemagne, la Région Grand-Est en France, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone en Belgique, et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle compte environ 12 millions d’habitants dont près de 270.000 travailleurs frontaliers. Pourquoi ces cinq régions sont-elles réunies en une Grande ? Parce qu’elles ont de nombreux points communs : un passé industriel commun, des traditions partagées, des marchés du travail complémentaires, une mobilité transfrontalière en constante augmentation, un réseau urbain, industriel et rural, source de relations économiques et culturelles riches, et un espace traversé quotidiennement par de nombreux travailleurs et consommateurs transfrontaliers.

Labo de la coopération transfrontalière

Si la coopération transfrontalière est généralement considérée comme moteur de l’intégration européenne, alors la Grande Région en est le laboratoire. En effet, depuis le premier Sommet en 1995, l’ambition commune des différents partenaires est de construire un espace de coopération au service des concitoyens, de l’économie et des territoires. Plus particulièrement, la Grande Région se dédie à certains domaines : la mobilité et le développement territorial, l’éducation et l’apprentissage, le tourisme et la culture, l’économie et la compétitivité, la société, la citoyenneté et la sécurité, l’environnement et la durabilité.

Prenons un exemple concret. Le programme d’échange individuel Robert Schuman offre la possibilité aux élèves de 12 à 17 ans d’approfondir leur connaissance de la langue du voisin. Ce qui leur permet de se familiariser avec la culture et la vie quotidienne de cette région. Ce programme, qui favorise l’autonomie et la confiance en soi, fournit les compétences clés de l’apprentissage interculturel. Les participants séjournent deux semaines dans la famille et l’établissement d’accueil. En moyenne, 35 élèves belges francophones partent chaque année pour deux semaines, soit en Sarre, soit en Rhénanie-Palatinat. Les élèves français, belges et luxembourgeois iront en Allemagne du 23 mars au 6 avril 2025, les élèves allemands en France, Belgique et au Luxembourg du 11 au 25 mai 2025.

La coopération territoriale européenne : gérer ensemble des problèmes communs

Peut-être avez-vous déjà entendu parler d’Interreg, sans bien savoir de quoi il s’agit ? Ces programmes de coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale sont financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à travers la Coopération territoriale européenne. Celle-ci a pour but de favoriser le développement équilibré du territoire de l’Union européenne (UE). Au fil du temps, elle a pris une telle importance qu’elle est devenue l’un des deux objectifs de la politique de cohésion, avec l’investissement pour la croissance et l’emploi. Dotée d’une enveloppe de 10 milliards d’euros FEDER sur la période 2021-2027, la coopération répond à l’objectif de développement territorial harmonieux poursuivi par l’UE.

Au travers d’Interreg, les territoires sont incités à résoudre ensemble les problèmes dépassant leurs frontières administratives et à œuvrer à un développement commun. Qu’ils concernent les transports, les infrastructures de santé ou la mise en réseau des PME, les projets de coopération territoriale européenne ont pour vocation d’atténuer l’effet frontière. L’objectif est de gérer ensemble des problèmes communs, de s’emparer des opportunités offertes par la coopération et d’échanger les bonnes pratiques en matière de développement urbain, rural, de relations économiques et de mise en réseau des PME, ou encore de lutter ensemble contre le réchauffement climatique.

Trois niveaux de coopération impliquant la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles

Premièrement, la coopération transfrontalière s’adresse aux régions séparées par une frontière européenne et pour celles voisines de potentiels candidats. Elle vise à compenser les handicaps liés à l’existence d’une frontière en expérimentant de nouvelles formes d’action publique et de gouvernance. Il s’agit, selon la formule consacrée, de passer de la frontière « coupure » à la frontière « couture ». Le versant wallon est concerné par les programmes Interreg, Grande Région, Meuse-Rhin et France-Wallonie-Vlaanderen. Le programme Interreg Grande Région s’occupe, entre autres, de la santé et du bien-être de ses citoyens. Ainsi, la Wallonie a mis en place, notamment au niveau de sa frontière avec la France, une série d’outils dénommés ZOAST (zones organisées d’accès aux soins transfrontalières), autant de territoires de santé transfrontaliers dont l’objectif principal est d’améliorer les conditions d’accès aux soins pour les populations frontalières, comme c’est le cas de la ZOAST LuxLor. Les ressources se mutualisent également au profit de la protection de l’environnement, comme c’est le cas avec la station d’assainissement transfrontalier de l’Eisch Amont à Steinfort. À travers ce projet cofinancé par le programme Interreg Grande Région, la Wallonie et le Luxembourg ont procédé conjointement à la construction d’une nouvelle station d’épuration de 15.600 équivalents-habitants en territoire belge, à proximité du poste frontière de Steinfort. Cette station remplace deux stations vétustes qui existaient auparavant de part et d’autre de la frontière.

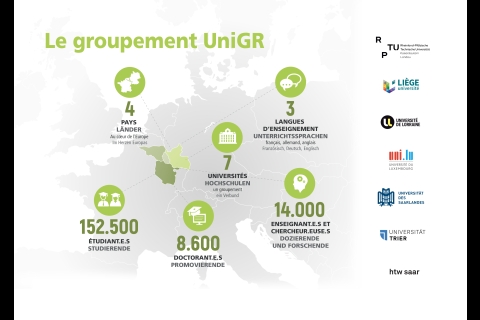

Autre exemple, l’Université de la Grande Région est un réseau qui regroupe 7 universités (Universités de Kaiserslautern-Landau, de Liège, de Lorraine, du Luxembourg, de Sarre, de Trèves, et la HTW Saar en tant que partenaires associés). Ce partenariat coopère depuis 2008 en matière de projets de recherche, de mobilités étudiantes et d’enseignants et propose des cursus en co-diplomation. Au niveau de la recherche, citons le projet Improve-Stem coordonné par l’ULiège. Il vise à développer un ensemble intégré d’outils nécessaires à la multiplication de cellules souches mésenchymateuses. Citons encore, en matière de tourisme, le projet Land of Memory qui vise à accroître la visibilité des lieux de mémoire localisés en Grande Région et à positionner ce territoire parmi les destinations incontournables à l’échelle mondiale en matière de tourisme de mémoire. Il contribue ainsi au travail de mémoire en Grande Région, zone géographique au cœur de l’Europe, marquée par de nombreux conflits (batailles des Ardennes et de Verdun, pour ne citer que les plus tristement célèbres). Le projet « Mobilité douce trois frontières » propose, quant à lui, une alternative efficace et écologique à la voiture individuelle au cœur de la Grande Région dans l’agglomération des trois frontières entre Belgique, France et Luxembourg. Un itinéraire doux majoritairement en site propre reliant les noyaux d’habitation et les principales gares du territoire, à savoir Messancy, Athus, Longwy, Pétange et Rodange. Il offre aux habitants une voie verte sécurisée pour rejoindre à pied ou à vélo en maximum 20 minutes la gare la plus proche. Il favorise ainsi l’intermodalité entre les lieux de résidence, les nœuds de transport en commun et les pôles d’emploi.

Deuxièmement, la coopération transnationale vise une zone spécifique plus vaste et concentre son travail autour de priorités stratégiques définies (innovation et compétitivité, environnement et gestion des risques, accessibilité et transports). La Wallonie est impliquée dans le programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Troisièmement, la coopération interrégionale se dédie à toutes les régions de l’UE. Elle permet la mise en réseau et l’échange d’expériences au travers de différents programmes. La Wallonie est partenaire dans les programmes Interreg Europe, Urbact et Interact. On l’a compris, la coopération territoriale européenne favorise le développement harmonieux des régions à travers des initiatives collaboratives qui concernent la vie des citoyens dans leur quotidien.

WBI : un acteur clé dans la coopération territoriale européenne

Chargé des relations internationales pour la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF (Commission communautaire française), WBI joue un rôle crucial dans la promotion de cette coopération, notamment à travers la mise en œuvre des programmes Interreg.

Pour WBI, l’objectif est de créer des partenariats solides et transfrontaliers, en tirant parti des atouts et des complémentarités entre les régions. L’organisme favorise des projets de coopération territoriale qui transcendent les frontières géographiques et joue ainsi un rôle central dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de projets de coopération. Faciliter les échanges d’expériences entre les acteurs régionaux et leurs homologues dans d’autres régions européennes contribue à renforcer les capacités locales, à promouvoir le partage de bonnes pratiques et à assurer une mise en œuvre efficace des projets Interreg. Avec ses partenaires des autres régions, WBI définit les priorités stratégiques, fixe les règles de fonctionnement et de financement et procède à la sélection des projets.

Ainsi, WBI se positionne comme un acteur clé dans la promotion de la Coopération territoriale européenne. Au travers des programmes Interreg, elle crée un environnement propice à la collaboration et transcende les limites géographiques et sectorielles. La coopération territoriale, qu’elle soit axée sur le développement global ou urbain, devient ainsi un vecteur essentiel pour relever les défis communs, promouvoir l’innovation et construire un avenir durable pour l’ensemble des régions européennes impliquées. Grâce à son engagement continu, WBI façonne activement une Europe plus intégrée et collaborative au service de ses citoyens et son territoire.

Article écrit par Jacqueline Remits pour la Revue W+B n°167.