Dans un monde en pleine ébullition, où les tensions géopolitiques, les bouleversements climatiques et les défis démocratiques s’intensifient, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ont décidé de faire front commun pour affirmer leur rôle sur la scène internationale. Leur nouvelle Note de politique internationale (NPI) 2024-2029 trace une feuille de route ambitieuse et réaliste pour les cinq années à venir.

Pour la première fois, cette politique a été élaborée avec la contribution active d’acteurs de terrain (chercheurs, artistes, entrepreneurs, opérateurs culturels, acteurs de terrain) pour garantir une action internationale ancrée dans les réalités locales.

L'objectif : agir efficacement dans un monde plus incertain, en mettant les talents wallons et francophones au service d’une politique extérieure cohérente, solidaire et durable.

Découvrez le document complet en pièce jointe.

Documents liés

Depuis qu’elle est toute petite, Valentine est passionnée par la mode et le stylisme. Alors qu’elle n’a que 8-9 ans, sa marraine lui offre sa première machine à coudre.

Mais c’est en 2009 qu’elle a une révélation, lorsqu’une amie lui demande de confectionner sa robe de mariée.

Cinq ans plus tard, elle lance sa propre marque, et puis son atelier bruxellois ouvre ses portes en 2017. La créatrice y confectionne chaque robe à la main, à la manière des grandes couturières, en accueillant ses clientes dans un écrin intimiste.

Organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, le festival « Le court en dit long » s’est tenu du 4 au 7 juin 2025, mettant à l’honneur la richesse et la diversité du court métrage belge francophone. Cette 33ᵉ édition, marquée par une fréquentation en hausse et un fort engagement du public, a confirmé le rôle central de l’événement dans la promotion des jeunes talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La marraine de cette édition, l’actrice, scénariste et réalisatrice Marie Kremer, a accompagné la sélection des 32 courts métrages en compétition, répartis en six programmes thématiques. L’événement s’est déroulé en présence des équipes artistiques, favorisant les échanges entre créateur·rice·s et spectateur·rice·s.

Un palmarès qui reflète la diversité de la création contemporaine

Le jury 2025, composé de professionnel·le·s du cinéma et de la culture, a distingué plusieurs œuvres lors de la cérémonie de clôture. Le Grand Prix a été remis à Une nuit d’avance de Julien Bernard-Simmonds, produit par Boucan Films, Taka et la RTBF, avec le soutien du Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les autres prix décernés sont :

- Prix de la mise en scène : Jason et les royaumes de Bertille Zénobie

- Prix du scénario : Martin a peur du noir de Victor Ruprich-Robert

- Prix d’interprétation féminine : Salomé Crickx dans Sanguine de Capucine Pinaud

- Prix d’interprétation masculine ex-aequo : Diego Murgia et Charles Lebrun dans Brûlure douce de Jade Debeugny

- Mention spéciale du jury : Plat de résistance de Marie Royer et Zinia Scorier

les prix des partenaires et du public

Plusieurs partenaires ont également remis des prix lors de cette édition :

- Prix Coup de cœur RTBF : Glute de Victor Ruprich-Robert

- Prix Coup de cœur VOO-BeTV : Adieu bureau de Mehdi Pierret

- Prix du public (doté par le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris) : Brûlure douce de Jade Debeugny

Avec cette 33ᵉ édition, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris réaffirme son rôle de passeur de talents et de révélateur d’émotions. À travers une programmation transdisciplinaire et audacieuse, il continue de défendre une création belge francophone inventive, libre et essentielle.

Bouton - en savoir plus

Le saxophone, instrument emblématique inventé à Dinant par Adolphe Sax, continue de résonner bien au-delà des frontières européennes. Il devient ici le trait d’union d’une rencontre musicale exceptionnelle entre la Belgique et le Japon, portée par deux figures majeures du saxophone classique : Alain Crepin et Masahiro Maeda.

Le saxophone, instrument emblématique inventé à Dinant par Adolphe Sax, continue de résonner bien au-delà des frontières européennes. Il devient ici le trait d’union d’une rencontre musicale exceptionnelle entre la Belgique et le Japon, portée par deux figures majeures du saxophone classique : Alain Crepin et Masahiro Maeda.

Une rencontre au sommet de l’excellence saxophonique

Tous les quatre ans, Dinant accueille le Concours international Adolphe Sax, considéré comme l’un des plus prestigieux concours de saxophone classique au monde. Créé en 1994 par Alain Crepin, ce concours attire des jeunes talents venus des quatre coins du globe, dont certaines années jusqu’à 50 candidats japonais. En 2027, la 9ème édition rassemblera à nouveau plusieurs centaines de candidats qui vont tenter de remporter le titre de 1er Lauréat, que l’on surnomme déjà le « Reine Elisabeth » du saxophone.

Parmi les membres du jury de ce concours de renom figure Masahiro Maeda, figure emblématique du saxophone classique japonais. Professeur à l’Université SOAI d’Osaka, fondateur de l’Ensemble Mi-bémol, Maeda incarne le pont entre l’héritage francophone du saxophone et la rigueur musicale japonaise. Son ensemble, composé d’une vingtaine de saxophonistes de tous registres, du soprano au tubax, est reconnu mondialement pour son éclectisme et sa virtuosité, se produisant aux quatre coins du globe, jusqu’au Carnegie Hall de New York.

L’Ensemble Mi-Bémol et les solistes de Wallonie-Bruxelles : un dialogue en musique

Lors d’un concert unique, Maeda confie la baguette à son ami de longue date, Alain Crepin. Compositeur, chef d’orchestre et professeur de renom, Crepin est une figure incontournable de la scène musicale belge. Fort d’une carrière prestigieuse, notamment à la tête de la Musique royale de la Force aérienne, il est aujourd’hui président des Concours Adolphe Sax de Dinant et professeur au Conservatoire royal de Bruxelles.

Pour ce concert exceptionnel qui a réuni un public de 500 personnes, Alain Crepin en a assuré la direction, réunissant autour de lui des talents belges de haut niveau :

- Simon Diricq, lauréat du Concours Adolphe Sax en 2010, professeur au Conservatoire royal de Bruxelles, et compositeur du concerto « L’Effet Dunning-Krüger », qu’il créera en 2025.

- Morgane Caspers, jeune saxophoniste originaire de Bastogne, déjà remarquée lors de l’édition 2023 du concours. À 25 ans, elle cumule plusieurs distinctions et se forge une belle carrière de soliste.

- Et Alain Crepin lui-même, chef d’orchestre et compositeur, dont les œuvres continuent de faire rayonner la musique belge à l’international.

Une soirée sous le signe du dialogue culturel

Bien qu’inscrit dans le cadre de l’Exposition universelle d’Osaka, ce concert s’inscrit dans une démarche qui va au-delà du simple événement ponctuel. Il incarne un véritable dialogue culturel entre deux pays réunis par une passion commune : le saxophone. Il a également marqué la soirée de gala de la semaine Wallonie-Bruxelles, mettant à l’honneur le seul concours musical international organisé en Wallonie.

Dinant et Osaka, deux villes éloignées géographiquement, se rejoignent dans un même élan de création, de transmission et de reconnaissance mutuelle. À travers la musique, elles affirment leur volonté de bâtir des ponts durables entre les cultures.

Bouton - en savoir plus

Le duo belge COLT, composé de Coline Debry et Antoine Jorissen, est la nouvelle sensation électro-pop venue de Bruxelles.

Anciennement connus sous le nom de Coline & Toitoine, ils se démarquent par leur créativité, leur énergie et la fusion unique de leurs univers : la voix puissante et sensible de Coline rencontre les instrumentales envoûtantes d'Antoine.

Depuis leurs débuts en 2018, ils enchaînent les succès avec des millions d'écoutes sur les plateformes et des concerts de Bruxelles à Paris, jusqu'à New York.

A l’occasion de leur participation à l’Exposition universelle d’Osaka, les Echasseurs de Namur nous invitent à découvrir une tradition qui, malgré plus de six siècles d’existence, continue de s’écrire et de s’inscrire dans la modernité. Une tradition faite de partage, d’ouverture sur le monde et de lien entre les générations.

A l’occasion de leur participation à l’Exposition universelle d’Osaka, les Echasseurs de Namur nous invitent à découvrir une tradition qui, malgré plus de six siècles d’existence, continue de s’écrire et de s’inscrire dans la modernité. Une tradition faite de partage, d’ouverture sur le monde et de lien entre les générations.

Echasseurs, dites-vous ?

Echasseur, le terme désigne l’utilisation des échasses, dans la région namuroise. Il correspond au terme "échassier" que nous trouvons au dictionnaire mais fait plus spécifiquement référence aux joutes namuroises. On parle ici de joute plutôt que de combat. En effet, la joute est une discipline qui se joue en équipe et qui se veut respectueuse et conviviale. Les joutes opposent les Avresses et les Mélans. Ces compagnies représentent, historiquement et par des couleurs spécifiques, la confrontation entre les représentants du centre et des faubourgs de Namur. Cette convivialité, vous la mesurez lorsque les Echasseurs vous racontent leur joute car ils vous parlent tout autant d’échasses que des merveilleuses rencontres qu’ils ont eu la chance de faire au fil de leurs prestations.

Une tradition ouverte sur le monde

Les premières traces historiques de la pratique des échasses à Namur apparaissent dans un document daté du 8 décembre 1411. Intitulé le "Cri du perron", ce document officiel édité par Le Comte de Namur y interdit la pratique des joutes d’échasses aux plus de 13 ans. Mais cette tradition de six siècles ne s’est en rien cantonnée à la seule région de Namur. C’est un symbole important du folklore wallon (au sens noble du terme) qui est régulièrement invité à présenter aux quatre coins du monde ses prestations spectaculaires. Au gré de leurs voyages, ces équipes enthousiastes ne laissent personne indifférent. A travers leur discipline et leurs personnalités attachantes, ces ambassadeurs wallons proposent une invitation au partage des folklores et des cultures. Namur reçoit aussi régulièrement des compagnies étrangères et nous ouvre les yeux sur une large diversité culturelle.

Et la place de la femme dans tout ça ?

Considéré a priori comme une discipline virile et tout en force, la pratique du jeu d’échasses en joute est autant une question de maîtrise des techniques que de stratégie d’équipe. Et les filles y trouvent une place de choix. Depuis 2018, des joueuses sont venues gonfler les rangs namurois. Le niveau des compétitrices est bien au-delà de la figuration. Cette présence féminine participe à inscrire cette tradition séculaire dans la modernité. Après plus de 600 ans de joutes exclusivement masculines, les Echasseuses sont officiellement rentrées dans l’histoire le 17 septembre 2022. Leur toute première joute a eu lieu au cœur des fêtes de Wallonie, sur la place du Théâtre de Namur. Aujourd'hui, sur un peu plus de 140 membres, 20 % sont des dames ou des jeunes filles. Et les moins de 18 ans constituent à peu près 42 % des effectifs.

L’ouverture vers les dames constitue une fierté et un succès. Des ambassadeurs se rendent dans les écoles pour partager l’histoire, la pratique et permettent la transmission aux générations futures. La possibilité de participer activement aux Fêtes de Wallonie juchés sur des échasses est une perspective qui attire chaque année beaucoup de jeunes.

Un patrimoine culturel mondial reconnu par l'UNESCO

En 2016 l’association des jouteurs, soutenue par des citoyens ainsi que par de nombreuses associations namuroises, a initié le processus pour faire inscrire les joutes sur échasses de Namur sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Ce processus a connu de nombreux moments forts, comme les plus de 27.700 signatures récoltées par la pétition de soutien ou l’organisation des tables rondes. Il a été l’occasion d’une réflexion approfondie sur la pratique de la joute en tant que patrimoine, sur les risques qui pèse sur celle-ci et sur les initiatives qui pourraient être prises.

Le 16 décembre 2021, à l’occasion de la seizième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’UNESCO a inscrit les joutes sur échasses de Namur sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

Bien plus qu’une discipline sportive

Au-delà d’une pratique sportive particulière qui a ses règles et ses techniques, les Echasseurs véhiculent également une histoire importante et riche, liée à un cadre régional remarquable. Mais c’est aussi la dimension humaine des Echasseurs qui se transmet de génération en génération : un subtil mélange de courage, de solidité et d’enthousiasme. A la rencontre des Echasseurs, le monde devient plus ouvert, plus accueillant et plus curieux de la culture des autres. Longue vie à eux !

Pour découvrir toute la richesse des Echasseurs namurois, rendez-vous sur leur site internet : https://echasseurs.org/

Intéressé par la participation de Wallonie-Bruxelles à l’Expo universelle d’Osaka ? Retrouvez-en tous

les détails ici : https://www.wallonia-osaka.be/fr/

Bouton - en savoir plus

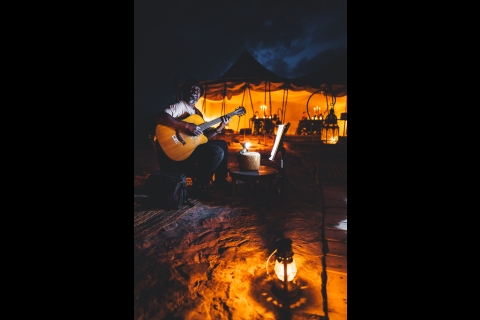

La promesse est belle… Après quelques trente kilomètres de piste au départ de Marrakech, un autre monde est possible. Et c’est un couple belge qui s’en porte garant. Depuis 2012, Vincent T’sas et son épouse, Florence Mottet, proposent des expériences hors du temps et des sentiers battus aux voyageurs en quête de beauté absolue. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a amené au Maroc ?

La promesse est belle… Après quelques trente kilomètres de piste au départ de Marrakech, un autre monde est possible. Et c’est un couple belge qui s’en porte garant. Depuis 2012, Vincent T’sas et son épouse, Florence Mottet, proposent des expériences hors du temps et des sentiers battus aux voyageurs en quête de beauté absolue. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a amené au Maroc ?

Vincent T’sas : Je suis arrivé dans ce pays en 2003, à l’âge de 22 ans. J’étais alors photographe et un peu fatigué car je venais de faire un bouquin pour les ambassades belges. J’avais donc envie de me poser. Et c’était d’autant plus nécessaire que j’avais beaucoup bougé en étant enfant. Mon père travaillait dans l’Union minière, alors je le suivais partout, en Algérie, en Yougoslavie, en Grèce, en Thaïlande... C’est sûrement pour ça que j’ai un goût de l’ailleurs très prononcé.

Et là, Marrakech vous a fait les yeux doux…

Oui, la famille de Florence avait deux riads ici. C’est vite devenu notre point de chute. Et moi qui voulais arrêter la photo, j’ai vite repris. A l’époque, le secteur touristique cherchait des professionnels de l’image pour les brochures. J’ai donc recommencé à travailler la photo. Florence, après ses études de graphisme à La Cambre, m’a rejoint pour qu’on s’installe définitivement ici.

Comment l’aventure Scarabeo Camp débute-t-elle?

À l’origine, avec mon épouse, nous avions une petite maison d’hôtes et une agence de communication graphique. Florence créait des visuels pour des chaînes hôtelières, des logos ou encore des identités de marque qui marchaient bien car à cette époque, à Marrakech, il y avait peu de professionnels comme nous et la demande était forte. Nous travaillions énormément, bien plus qu’en Belgique. Alors pour échapper un peu au quotidien, nous partions régulièrement en 4x4 le week-end, souvent avec ma belle-sœur et son mari. Un jour, en plein sud du pays, nous sommes tombés en panne. Nous avons dû attendre plusieurs jours qu’une pièce de rechange arrive. Alors, nous avons improvisé un petit bivouac autour des voitures, discuté, réfléchi… Et c’est là qu’est née l’idée de Scarabeo Camp : allier l’expérience de la maison d’hôtes à un campement raffiné, inspiré de nos escapades et de cette manière simple mais immersive de vivre le désert.

Combien de temps allez-vous mettre pour matérialiser cette idée ?

Deux ans. Scarabeo est né en 2012. Au départ, on voulait s’installer dans le Sahara mais avec la naissance de notre fille, on a préféré rester près de Marrakech. Les camps sont à 35 kilomètres de la ville. Florence s’occupait de l’image de la marque, du site, des brochures, d’Instagram. Puis, au fur et à mesure, l’équipe s’est agrandie. Aujourd’hui, on emploie à peu près 80 personnes, toutes indispensables vu l’environnement dans lequel on est. Dans le désert, tout est compliqué pour faire à manger, laver les draps… On a donc des corps de métiers très variés : des maçons, des cuisiniers, des couturiers...

Que proposez-vous aux personnes désireuses de se ressourcer dans cet environnement aride?

Les campements sont répartis sur un périmètre de 5 à 6 kilomètres, formant un triangle entre Stone Camp, La Citadelle et Les Roches Noires, où des mariages sont parfois organisés. Chaque site préserve l’esprit du bivouac, tout en offrant des panoramas distincts. Stone Camp s’étend dans un désert de pierres, très minéral. La Citadelle, perchée sur un relief escarpé, présente un dénivelé marqué. On a choisi ce nom en référence à une ancienne kasbah abandonnée sur place, mais aussi en hommage à la région wallonne et à nos souvenirs de passages à Namur.

Quelles sont les demandes faites en général par vos visiteurs ?

Certains souhaitent partir dans un camp mobile, d’autres veulent un massage avec projection de film ou un chef au milieu de nulle part le soir. Les envies sont variées, alors on s’adapte. On peut faire un shooting photos, un cocktail d’anniversaire, de la balade à cheval, de la montgolfière, de la marche avec un guide ou encore du sport mécanique…

Du sport mécanique? Ne craignez-vous de déstabiliser le sol avec le passage répété des véhicules ?

Cela nous dérange, bien sûr, mais nous n’avons malheureusement aucun pouvoir de décision à ce sujet. C’est une volonté des autorités et nous devons nous y conformer. Ce secteur est devenu un business facile, attirant de nombreuses personnes qui s’y lancent sans forcément être encadrés. Le manque de régulation engendre un trafic intense, avec des véhicules qui sillonnent sans cesse les dunes et les étendues désertiques, parfois sans réelle considération pour l’environnement ou le calme du lieu. C’est un véritable problème pour nous, car lorsque l’on pense au désert, on imagine un espace vierge, silencieux, un lieu où la nature règne en maître. Chez Scarabeo, nous voulons préserver cet esprit. Nous faisons tout notre possible pour limiter l’impact de cette activité sur l’expérience de nos visiteurs. Mais notre marge de manœuvre reste limitée, car nous devons respecter le cahier des charges marocain.

On est loin de l’ambiance « Lawrence d’Arabie », avec cette idée romantique du désert et cet esprit d’aventure…

(Rires) Pour ça, on organise des méharées. On peut partir une journée avec un dromadaire et déjeuner dans un village. Je le répète mais le désert du Maroc est riche en rencontres et paysages. On s’imagine souvent qu’il n’y a que du sable mais c’est un cliché qu’on a plaisir à démonter. On aime bien faire partager nos expériences vécues. Le désert d’Agafay est vraiment un endroit insoupçonné. On a une vue magnifique sur les montagnes de l’Atlas. Je me souviens encore de la première fois où je les ai vues. Il y avait un orage qui arrivait, et au dernier moment, il a changé de direction. Le ciel était tout noir d’un côté et tout bleu de l’autre. J’ai pensé alors : « Ce lieu n’est pas croyable ». Il n’y avait jamais personne. Quand j’en parlais aux gens que je connaissais à Marrakech, personne ne connaissait. Ce n’était pas facile d’accès. Il y avait très peu de pistes.

Comment vivez-vous le changement en quelques années ? Si le désert n’est plus si désert, comment fait-on pour le préserver ?

C’est vrai que la région d’Agafay a pris de l’ampleur. Le désert a changé en devenant plus fréquenté. Aujourd’hui, on a un peu perdu cette impression qu’on avait au début : être seul au monde. Il y a maintenant une trentaine de camps autour de nous. Alors on est extrêmement vigilants quant à notre impact et à notre quiétude. Pour respecter l’environnement, nous limitons les constructions permanentes et privilégions les tentes. Nous avons aussi installé des toilettes et mis en place un système de fosse septique avec récupération des eaux, dans une démarche durable. Quant aux terrains sur lesquels nous nous trouvons, ils ont une histoire particulière: autrefois propriétés d’un sultan, ils sont aujourd’hui aux mains du Roi et du Ministère de l’Intérieur. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous louons sous forme de concessions de vingt ans.

Vous imaginiez faire votre vie dans un désert ?

Non. La première fois que je suis revenu au Maroc quand j’avais 20 ans, je traînais un peu les pieds parce que j’étais vraiment très bête. Je n’étais pas attiré par les endroits désertiques. Je venais de Thaïlande où la végétation était luxuriante. Et puis, j’ai découvert la variété des reliefs présents ici. C’est vraiment beau. Chaque moment de la journée, tout au long de l’année, est vraiment surprenant. Ça me touche beaucoup. Et j’aime les gens qu’on y rencontre. Ils ont l’air aussi durs que la terre mais, passé la première impression, on se rend compte qu’ils sont exceptionnels. L’hospitalité marocaine n’est pas un mythe. On la rencontre partout.

Comment avez-vous vécu le séisme qui a fait près de 3.000 morts et quelques 6.125 blessés le 8 septembre 2023 dans le Haut-Atlas ? Avez-vous été touchés ?

Non, mais j’ai des employés qui l’ont été. Alors on a voulu aider. Nos couturiers se sont mis à faire des petites tentes qu’on a distribuées dans des villages, à la hauteur de nos moyens bien sûr, parce qu’ils n’étaient que quatre. Grâce à eux, on a réussi à fournir un peu moins d’une centaine de tentes et permis à des familles d’avoir un toit pendant quelques semaines. La solidarité est essentielle.

Pour terminer, diriez-vous que vous avez répondu à l’appel du désert ?

Non, je ne crois pas. J’ai toujours rêvé, mais ce n’est plus possible avec la géopolitique actuelle, de pouvoir vraiment traverser le Sahara. Aujourd’hui, malgré tout, je m’intéresse à d’autres déserts du Maroc. J’aimerais faire une route pour emmener les gens dans des endroits préservés du tourisme et absolument magnifiques. Mais les habitants commencent à partir, car la vie y est difficile et qu’il n’y a plus d’eau. On verra ce qui est envisageable… C’est le désert qui décide.

Cet article a été rédigé par Nadia Salmi pour la Revue W+B n°167.

Bouton - en savoir plus

L’histoire d’Eric et Sabine Léonard commence comme celle de deux agriculteurs traditionnels, un brin entrepreneurs.

Après avoir testé la culture du cassis, ils ouvrent une boucherie à la ferme. Mais l’envie de retrouver un semblant de liberté, loin des horaires stricts imposés par le magasin et des heures passées enfermés, se fait de plus en plus pressante... Notamment pour consacrer plus de temps à leur fille.

L’histoire d’Eric et Sabine Léonard commence comme celle de deux agriculteurs traditionnels, un brin entrepreneurs.

Après avoir testé la culture du cassis, ils ouvrent une boucherie à la ferme. Mais l’envie de retrouver un semblant de liberté, loin des horaires stricts imposés par le magasin et des heures passées enfermés, se fait de plus en plus pressante... Notamment pour consacrer plus de temps à leur fille.

Alors, après avoir découvert une émission sur l’or rouge, Sabine a une idée un peu folle : ouvrir la

première safraneraie professionnelle en Belgique (à Wasseiges). Le défi est lancé. Partis de rien,

Eric et Sabine fondent Le Safran de Cotchia en 2009. Cotchia est un mot wallon qui signifie « le

roseau qui plie mais qui ne rompt pas ». Il a été choisi en hommage à l’arrière-grand-père d’Eric, un

personnage avant-gardiste et entrepreneur.

A l’époque, peu de monde connait le safran, il n’y a pas vraiment de débouchés. Pour ce couple de

précurseurs, le champ est libre : tout est à inventer, de la production à la commercialisation. Voilà

leur liberté retrouvée ! Et un sacré challenge à relever !

Les Léonard partent se former en France, ramènent des bulbes de safran sur le sol belge et

façonnent leur business à leur image. Surtout, ils redeviennent maîtres de leur emploi du temps.

Depuis, Eric et Sabine cultivent avec passion l'épice la plus ancienne et la plus convoitée de la

planète, dans le respect de la nature. Ils proposent aussi toute une gamme de produits dérivés.

Ce métier insolite leur a permis de voyager, de rencontrer des chefs étoilés et de partager leur

expérience avec un large public. Certaines années sont plus dures que d’autres, notamment depuis la

crise du Covid-19, mais pour Eric et Sabine, le plaisir est toujours là.

Découvrez les autres épisodes sur la playlist des Belges Histoires !

Pour en savoir plus

Les Belges Histoires

La production des « Belges Histoires, les talents de Wallonie-Bruxelles » est une initiative de Wallonie-Bruxelles International.

>> Découvrez la série de portraits

Nos aides et services

Wallonie-Bruxelles International vous aide à développer vos projets à l’international avec des formations, des coachings, des missions de prospections, des aides financières…

Bouton - en savoir plus

Adresse

La quatrième édition de l’Eurométropole en fête aura lieu le 1er juin 2025 dans le Parc du Colysée de Lambersart.

On vous promet une journée festive et 100% franco-belge avec un programme d’activités totalement gratuites : concerts, animations pour petits et grands, marché touristique, balades et le Carré Bleu Bike Tour, une boucle de 90 km à vélo le long des principaux cours d’eau du territoire franco-belge.

Les protéines que nous avalons quotidiennement avec nos aliments sont indispensables à notre santé. Elles interviennent dans la croissance de notre organisme, dans la production de cellules sanguines, d’enzymes, d’hormones. Elles participent aussi à l’entretien et à la réparation des tissus corporels. Pour en assimiler suffisamment chaque jour, et de qualité, rien de tel qu’un régime équilibré.

Les protéines que nous avalons quotidiennement avec nos aliments sont indispensables à notre santé. Elles interviennent dans la croissance de notre organisme, dans la production de cellules sanguines, d’enzymes, d’hormones. Elles participent aussi à l’entretien et à la réparation des tissus corporels. Pour en assimiler suffisamment chaque jour, et de qualité, rien de tel qu’un régime équilibré.

« Actuellement, la plus grande partie des protéines que nous consommons provient de sources animales. Cependant, des alternatives existent », rappelle la communauté wallonne de chercheurs et d’entrepreneurs rassemblés à l’UNamur le temps d’une école internationale de printemps.

Origine essentiellement animale

« La dose quotidienne de protéines recommandée par les spécialistes de la nutrition est fixée à 0,83 gramme par kilo de masse corporelle », explique le Pr John Van Camp (UGent). « En Belgique, elles sont largement disponibles. Quasi la moitié de la population ingère même trop de protéines que ce qui est recommandé. Elles proviennent pour l’essentiel (35 %) de la consommation de viande, 21 % de céréales, 19 % de produits laitiers, 6 % de poissons », pointe le spécialiste, qui cite la dernière enquête de santé nationale réalisée par Sciensano.

Il estime que nous produisons suffisamment de protéines pour nourrir l’ensemble de l’humanité. Malheureusement, ces ressources ne sont pas réparties harmonieusement sur la planète. D’où l’intérêt d’explorer et de développer des filières de production de protéines alternatives.

Améliorer le rapport entre sources animales et alternatives

Les aliments riches en protéines sont d’origine animale (viande, poisson, fruits de mer, insectes, lait et produits laitiers, œufs). Mais ils peuvent aussi être dérivés de champignons, de bactéries ou encore être d’origine végétale (céréales, légumineuses, noix, graines).

L’un des principaux défis pour notre alimentation est d’améliorer le rapport entre les sources de protéines animales et alternatives. Aujourd’hui, ce ratio est sous-optimal à la fois en termes d’environnement et de santé. En Flandre, par exemple, l’idée est de passer d’un régime 60-40 à un régime 40-60. « Soit de réduire la part de protéines animales dans notre alimentation (60 %) à seulement 40 % et inversement de porter la part de protéines végétales de 40 % à 60 % », indique John Van Camp. « Cela fait partie du programme Green Deal lancé par la région. »

Les viandes alternatives : des produits ultratransformés

Remplacer une partie des protéines animales de notre alimentation par des protéines d’origines alternatives, comme des végétaux ou des insectes, est certainement une bonne idée d’un point de vue environnemental. « Les implications de cette évolution alimentaire sur notre santé restent cependant une question largement ouverte », rappelle le scientifique, invité à l’École internationale de printemps organisée par le pôle de compétitivité wallon Wagralim et le portefeuille Foodwal, avec la complicité du département Recherche et Innovation de Wallonie Bruxelles International (WBI).

« La nutrition est une science complexe. Elle ne se limite pas à mesurer un paramètre nutritionnel d’un élément pris indépendamment d’autres, comme une protéine, par exemple », rappelle le spécialiste de la faculté de bio-ingénierie de l’UGent.

« Tous les composés issus de notre alimentation interagissent entre eux et avec notre système digestif. Décider de substituer des protéines d’origine animale par d’autres dans notre alimentation revêt de nombreuses implications en ce qui concerne leur absorption par l’organisme, les interactions que ces éléments peuvent avoir avec d’autres nutriments ou encore sur leur biodisponibilité. »

Il pousse l’analyse un cran plus loin. En prenant comme exemple un analogue de viande produit au départ de protéines alternatives. « Ce genre d’aliment comporte généralement de nombreux composés différents. Outre les protéines alternatives, on y retrouve aussi des additifs, des fibres, des acides gras insaturés, des traitements divers destinés à apporter une structure, un aspect appétissant à cet aliment. Sans oublier des colorants donnant un aspect de viande au produit, ou encore des arômes pour masquer certains goûts, comme ceux de légumineuses. »

« Tout cela fait penser à d’autres types d’aliments ultratransformés, disponibles dans le commerce, et dont on sait qu’ils peuvent conduire à des problèmes de santé. »

Expertise wallonne

« L’objectif global reste cependant de remplacer en partie la consommation de protéines d’origine animale par une plus grande proportion de protéines végétales », analyse le scientifique. « Les produits élaborés au départ de protéines alternatives sont intéressants. Chez les consommateurs, la tendance, bien qu’encore modeste, est d’ailleurs à une telle substitution. »

Voilà qui explique l’importance de la recherche fondamentale et appliquée en Wallonie et à Bruxelles dans ce domaine de l’alimentation. Ces travaux partent dans de multiples directions. Par exemple, l’identification de la meilleure manière de cuire des produits fabriqués au départ de protéines alternatives.

Dans le cadre du projet wallon Proteboost, centré sur des protéines issues de biomasses microbiennes fraîches (des bactéries pourpres), une équipe de l’ULB a travaillé sur le burger alternatif. « Un produit intéressant, car sa forme est connue du consommateur », explique l’équipe. « La cuisson de ce produit est une étape cruciale pour ce type de burger afin d’offrir au consommateur un produit de qualité. Dans ce cadre, nos recherches modélisent les transferts de chaleur et de masse au cours du processus de cuisson. Ce qui est utile pour comprendre, améliorer et optimiser le processus de production. »

Proteboost fait partie du portefeuille « Foodwal », dont les projets sont en lien direct avec l’Initiative d’Innovation Stratégique wallonne Protewin qui vise à contribuer à l’indépendance protéique de la Wallonie.

Cet article a été rédigé par Christian Du Brulle pour la plateforme Daily Science dans le cadre de École internationale de printemps organisée par Wagralim et le département Recherche et Innovation de WBI.